In welche Richtung entwickelt sich der Sport im Landkreis Dahme-Spreewald? Wo sehen die an Sport, Bewegung und Gesundheit interessierten Bürgerinnen und Bürger zukünftig noch Verbesserungspo-

tentiale? Welche Handlungsbedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten haben Sportvereine, Schulen und Kindertagesstätten? Diese und viele andere Fragen stehen im Zentrum der Sportentwicklungsplanung, die vom Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) an der ESAB Fachhoch- schule für Sport und Management Potsdam wissenschaftlich begleitet wird.

Zum Auftakt laden die Landkreisverwaltung sowie der Kreissportbund Dahme-Spreewald e.V. am 26. August 2020 ab 10 Uhr (An der Sporthalle, Buchholzer Straße, 15755 Teupitz; SV Groß Köris / Teupitz e.V.) zu einer Pressekonferenz ein. Im Rahmen der Pressekonferenz wird das Team des INSPO unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Michael Barsuhn das Planungsverfahren vorstellen und auf Mitwirkungsmöglichkeiten wie Befragungen und Workshops aufmerksam machen. Die Veranstaltung bildet zugleich den Startschuss für die umfassenden empirischen Erhebungen, die durch das INSPO im Rahmen der Sportentwicklungsplanung durchgeführt werden. So erhalten 10.000 per Zufallsziehung ausgewählte Bürgerinnen und Bürger im August auf dem Postweg einen Fragebogen zu ihrem Sport- und Bewegungsverhalten. „Die künftige Sportplanung muss sich an den konkreten Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger orientieren, deshalb ist es zwingend, sie frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Ich bitte daher alle, die einen Fragbogen erhalten, diesen so umfassend wie möglich auszufüllen und kostenfrei zurückzusenden“, wirbt Landrat Stephan Loge für eine rege Teilnahme. „Je mehr sich beteiligen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse. Sie helfen dabei, das Sportangebot im Landkreis zu optimieren. Letztlich profitieren alle Bürgerinnen und Bürger davon“, ist sich der Landrat sicher. Kinder und Jugendliche dürfen sich beim Ausfüllen der

Fragebögen natürlich Unterstützung von den Eltern holen.

Gleichzeitig werden alle Sportvereine, Schulen und Kindertagesstätten online nach ihrem Bedarf befragt. In spezifischen Fragebögen werden die Institutionen gebeten, Stellung zu beziehen zu Beständen und Bedarfen, zu Entwicklungspotentialen sowie möglichen Herausforderungen im Kontext ihrer sportlichen Entwicklung. „Erfahrungsgemäß bedeutet integrierte Sportentwicklungsplanung von Anbeginn die Beteiligung vieler Akteure: die Sport treibenden Institutionen, die Bürgerinnen und Bürger, die nicht im Verein organisiert sind, und natürlich auch die anderen Fachressorts der

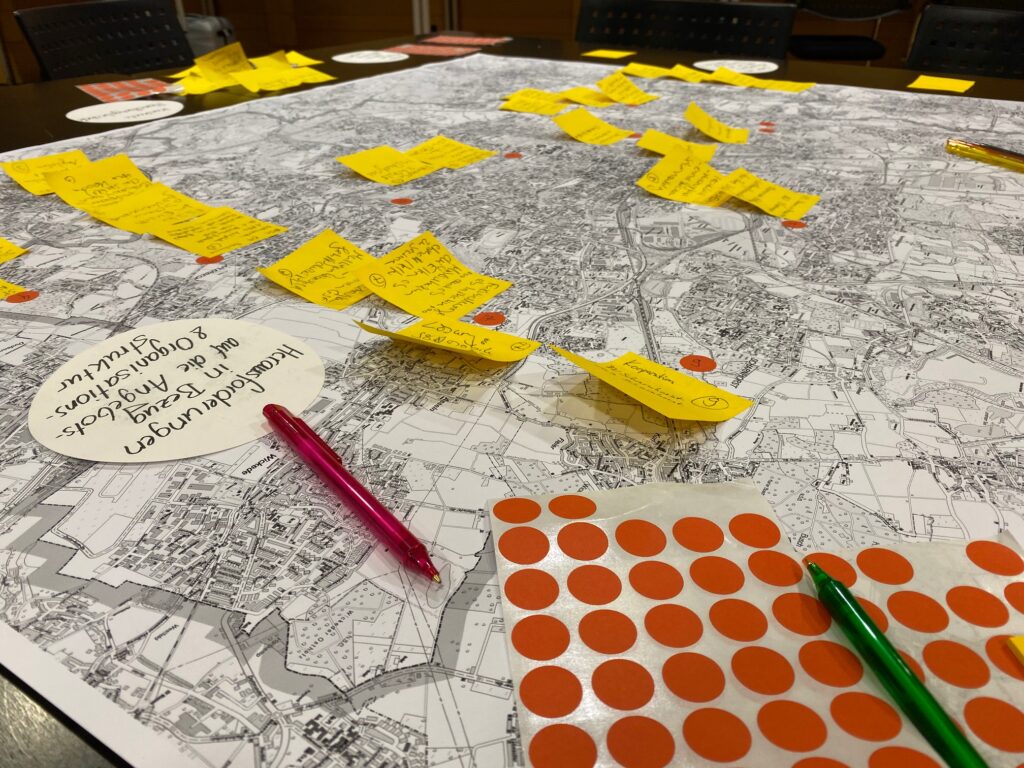

Verwaltungen sowie die politischen Gremien. Nur wenn deren Belange und Bedarfe ermittelt und berücksichtigt werden, lässt sich eine zukunftsorientierte Sport- und Regionalentwicklung erreichen“, zeigt sich Prof. Barsuhn vom INSPO überzeugt. „Im Nachgang werden die Ergebnisse der empirischen Analysen innerhalb der kooperativen Planungsphase qualifiziert. Im Rahmen von öffentlichen Workshops werden die wissen- schaftlichen Ergebnisse den Expertinnen und Experten aus den Fachverwaltungen und Politik, den Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Institutionen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürger vorgestellt und gemeinsam gezielt weiterentwickelt“, so Barsuhn.

Hinweis:

Bei Fragen an das Forschungsteam des Instituts für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) wenden Sie sich bitte an den wissenschaftlichen Leiter Herrn Prof. Dr. Barsuhn (barsuhn@inspo-

sportentwicklungsplanung.de) bzw. an den Projektleiter Herrn Konstantin H. Pape unter Büro: +49 (0)

331 / 96 78 78 57 oder per Mail an pape@inspo-sportentwicklungsplanung.de.

Vonseiten der Kreisverwaltung steht Ihnen bei Rückfragen die Sachgebietsleiterin für Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung Frau Caroline Jank (Mail: Caroline.Jank@dahme-spreewald.de, Tel:

03546/ 20-1611) gerne zur Verfügung.